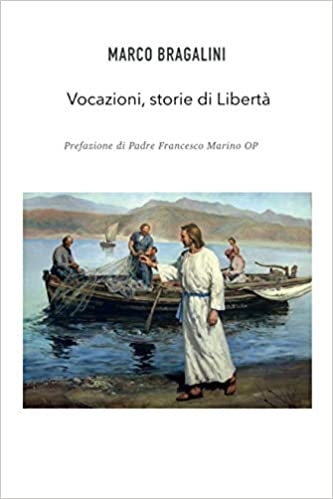

Marco Bragalini – Vocazioni, storie di libertà

Qualche mese fa Marco Bragalini mi ha cercato per propormi il progetto del libro. Sarei stato uno dei dodici sacerdoti, come gli apostoli, che si raccontano in delle intense interviste toccando le tematiche più svariate: dalle carceri dove i detenuti vivono in condizioni disumane, al Covid-19, al magistero di Papa Francesco ma soprattutto raccontano la loro vocazione come sprono e monito verso i giovani affinché dentro di loro nasca il germe dell’amore verso Dio e verso il prossimo. Riporto qui di sotto un pezzo dell’intervista

(…)

4. Hai avuto momenti di sconforto, tristezza durante il cammino verso l’ordinazione?

In genere si pensa che uno degli aspetti più difficili della strada vocazionale verso il sacerdozio sia la questione del celibato. Per me, come ho detto, non è stato così perché avevo già preso in precedenza quella decisione. Un momento delicato del mio cammino di preparazione al sacerdozio è stato però quello relativo alla mia vocazione professionale di comunicatore (scrittore, pubblicista, blogger ecc.) perché mi sembrava fosse difficilmente com-patibile con il modo in cui avevo visto vivere il sacerdozio alla maggior parte dei preti che conoscevo. La mia laurea in Economia e Commercio non deve trarre in inganno: io non volevo impegnarmi principalmente in quegli sbocchi professionali. Ho acquisito tale titolo semplicemente perché vedevo difficile vivere del solo scrivere: carmina non dant panem, pensavo. Era mia intenzione scegliere un piccolo impiego che mi consentisse di assecondare la forte vocazione che sentivo allo scrivere, un po’ come voleva fare Eugenio Montale. Negli anni di seminario compresi bene, però, che scrivere poteva essere un altro modo di essere prete, anche se era una modalità meno fre-quente. San Josemaría Escrivá diceva che la vocazione professionale è parte importante di quella soprannaturale e quelle parole furono per me una luce molto importante. Anche san Paolo del resto aveva continuato tutta la vita – anche durante gli anni d’evangelizzazione – a svolgere il ruvido mestiere di lavoratore del cuoio per costruire tende o altri oggetti (cf At 18, 3). Avrei fatto come lui. Al primo posto per me sarebbe venuta la “normale” attività pastorale ma, compatibilmente con essa, ci sarebbe stata pure l’altra che non sarebbe stata una parentesi nel mio essere prete ma un altro mo-do, forse meno frequente, di vivere il sacerdozio. È importante non dimenticare infatti che i sacerdoti dell’Opus Dei sono sacerdoti secolari esattamente come quelli diocesani, non sono cioè religiosi. Affermare che la secolarità è una caratteristica propria dei laici, non implica negarla nei sacerdoti seco-lari. Non è vero infatti che questi ultimi, con l’ordinazione, perdono la secolarità. Acquistano semplicemente una nuova qualità che tra i laici non si dà. Il primo successore del Fondatore dell’Opus Dei, il Beato Álvaro del Portillo in-fatti, nel libro Laici e fedeli nella Chiesa lo spiega con queste parole: «Nei chierici si ha una prevalenza della loro funzione ministeriale, così che, seppure non siano radicalmente separati dall’ordine secolare, la loro funzione nell’ordine profano è subordinata alla loro funzione sacra; potranno svolge-re solo quelle funzioni profane che siano congruenti con il loro stato, quante volte il loro esercizio sia compatibile con la loro funzione nella Chiesa. In ogni caso è bene tenere presente che continuano a essere radicalmente inseriti nel mondo; non è un fenomeno di separazione, bensì di prevalenza e subordinazione». Di seguito aggiunge: «Viceversa per i religiosi – testimoni pubblici, nomine Ecclesiae, dello spirito delle beatitudini e pertanto del nuovo cielo e della nuova terra – si ha una vera separazione. È tale separazione a curis et negotiis saecularibus [in nota cita san Gerolamo, san Benedet-to, san Tommaso d’Aquino e Suárez] che produce, che rende possibile, la testimonianza escatologica pubblica che è propria ed essenziale dello stato religioso. Fino al punto che se la sostanza teologica dello stato religioso non consistesse in ciò, tale stato ecclesiastico non avrebbe ragion d’essere: in-fatti la possibilità e il diritto di vivere privatamente i consigli evangelici o di contrarre vincoli associativi per la realizzazione di attività apostoliche sono – come abbiamo visto – facoltà o diritti propri di tutti i fedeli del Popolo di Dio.» (Á. del Portillo, Laici e fedeli nella Chiesa, Giuffré, Milano 1999, pp. 174-175). Di fatto io, durante gli anni di seminario, scrissi il mio primo romanzo “Quare” (Ares, 2000) anche se lo pubblicai solo diversi anni dopo.